<우리, 사랑일까요>

A Lot Like Love (2005)

출연: 애쉬튼 커쳐 (Ashton Kutcher) / 아만다 피트 (Amanda Peet)

http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=41113

비교적 평이 좋은 로맨틱 코미디 영화길래, 다운로드 받아 두고는 한참을 짱 박아 놨었다;

꼭 영화의 문제라기 보다는... 나이가 들다보니(?) 컴퓨터로 영화 보는 게 불편해져서인데;;

다운로드만 받아두고 보지 않고 한참 후에 그냥 지워버리는 영화들도 꽤 많다.

이 때도 본격적으로 영화를 볼 마음과 자세가 있었던 것은 아니고 ^-^;;

책상 정리를 하면서 스리슬쩍 볼 영화를 고르다가, 로맨틱 코미디 영화들이 대체로 가볍고 내용을 계속 따라가지 않아도 되었기에 골랐던 거다.

너무 영화를 대충 본 거 아니냐? 할 수도 있겠지만, 내가 본래 멀티 태스킹에 강하다. ㅋㅋ

책상 정리와 가벼운 영화, 둘 다 강렬한 집중력을 요하는 일이 아니기도 하고. ㅎ

시작은 이렇게 가볍고, 물에 발목 담그는 수준이었는데..

이거.. 보다 보니 은근히 집중하게 되더라는! ㅇ_ㅇ

영화 자체가 소소한 재미와 귀여움이 있기도 했지만, 무엇보다도 내 시선을 잡아끌었던 것은 애쉬튼 커쳐였다.

일단, 세계적으로 유명한 연상-연하 커플이며 데미 무어의 남자로 기억되는 그.

그리고 배우로서의 애쉬튼 커처는, 적어도 내 안에서는, "70년대 쇼(that 70's show)"의 이미지가 엄청 컸다.

"70년대 쇼"에서의 그는 참으로 완벽하게 잘생기고 멍청한 10대를 연기한다.

멋진 외모가 아까우리만큼. 그래도 위화감은 전혀 없다. 생긴 건 멀쩡한데 바보 같은 녀석.

다른 누구를 떠올릴 수 없을 만큼 씽크로율 100%를 자랑하는 연기.

나에게만 씽크로율 100%의 연기로 보였던 건 아니었다고 생각한다. 애쉬튼 커처가 영화 속에서 "70년대 쇼"와 유사한 캐릭터를 많이 연기했던 걸 보면. 그런 바보 캐릭터들이 좌중우돌하는 영화를 별로 좋아하지 않았기 때문에, 애쉬튼 커처의 영화들은 거의 보지 않았지만.

장동건 같은 얼굴을 해가지고.. 그런 캐릭터를 연기한다는 게, 왠지 정이 가는 배우이긴 하다. :p

단지, 바보 캐릭터들이 벌이는 사건들이나 화장실 개그, 몸 개그를 좋아하지 않기에 그의 영화를 멀리하기는 했지만.

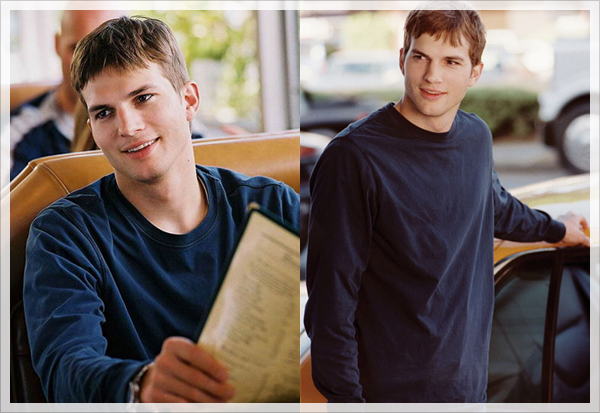

"여자 손 한 번 잡아본 적 없다니까요;" 헤어스타일로 등장하는 애쉬튼 커처 -_-

애쉬튼 커처는 이 영화에서도 '멍청해서 사고 치고 다니는' 바보 같음은 없어도, 그 바탕이 되는 "순박함"은 폴폴 풍기는 캐릭터로 등장한다. 좀 놀아본 것 같은, 남자를 휘어잡는 강한 성격의 여자와 공부도 썩 잘했을 것 같지는 않은데 그렇다고 발랑 까지지도 못해서 마마보이에 여자 한 번 못 사귀어 본 것 같은 남자.. 로서, 두 주인공은 처음 만난다.

수 년의 세월이 흐르면서, 두 주인공도 변화하기는 하지만.

처음 본 남자를 덮치는(...) 막 사는(?) 여자에서, 평범한 직업을 가진 순수한 여자로 바뀌는 여 주인공과는 달리,

애쉬튼 커처는 겉모습은 좀 더 세련되게 변화했어도 기본이 되는 순박함은 쭈욱 가지고 간다.

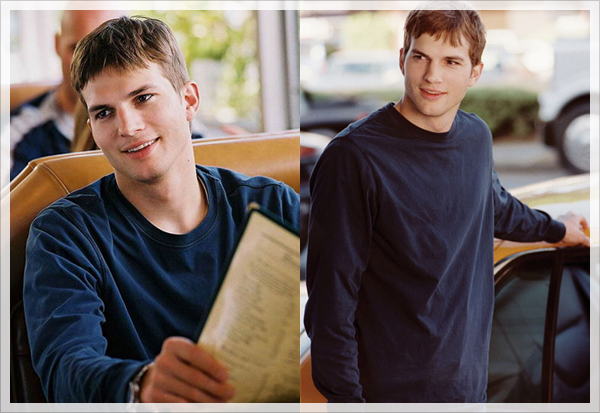

본래 쫌 먹어주는 얼굴에, 세련된 헤어스타일 + 옷차림, 그리고 순박함까지 더하니..

이건 정말.. 어느 순간부터는 입 흐에~ 벌리고 모니터 앞에 당겨 앉아 영화를 보고 있지 않은가. -_-

착한 사고뭉치 바보 캐릭터 연기에만 능한 줄 알았던 애쉬튼 커처가.. 이렇게 스마트하고 핸섬한 모습이라니.

무심코 땅을 바라보며 걸어가다 만 원짜리 한 장 주은 기분이라고 할까. ㅋㅋㅋ

영화는, 볼 만 했다.

공감을 얻을 수 있는 현실적인 디테일들이 섞여 있기는 했지만.. 결말이 맘에 들지 않기에; 큰 점수는 못 주겠지만.. 뭐, 그래도 가벼운 마음으로, 또 해피엔딩이니 기분 좋게 볼 수 있는 수준이었다.

개인적으로 결말이 맘에 들지 않으면.. 영화 전체에 좋은 점수를 주지 않는다; ('쿵푸팬더'가 딱 그 경우다;)

사랑이냐 현실(사업)이냐를 두고 고민하는 남자. 현실이 불안정해 자신의 앞가림하기도 어려운데 사랑을 (무작정) 쫓을 수 있겠냐고 반문한다.

각자의 현실이 있기에 만남과 헤어짐을 반복하는 두 사람.

두 사람의 만남은 억지스럽지 않고, 알콩달콩 이쁘게 펼쳐진다.

마무리를 너무 확~ 달려버린 것이 감점의 요인이기는 해도.

한편으로는, 각자의 현실을 잠시 잊고, 두 사람간 감정에 충실했기에 귀여워보인 걸수도 있겠구나 싶다.

그건 뭐랄까.. 일상을 잊기 위해 떠나는 여행과 같은? 일상을 벗어났기에 좀 더 솔직할 수 있고, 머리 아픈 생각을 하지 않고 감정에 충실할 수 있다는 것.

두 사람 사이의 사랑은 그렇게 커 갔던 거 같다.

첫 만남은 '날라리'와 '순진남'이었는데, 시간이 흐르고 다시 만난 두 사람은 이렇게 시크한 선남선녀가 되었다.

영화가 시작할 때는 타이틀 'a lot like love'의 의미를 몰랐다.

왜 한글 타이틀을 "우리 사랑일까요?"로 번역했을까 궁금하기도 했는데,

영화를 보다보니.. 영화의 흐름과 딱 맞는, 정말 잘 지은 한글 타이틀이라는 생각이 들었다.

직역하면 '많이, 사랑 같은' 정도일까...

영화 속 두 사람을 바라보고 있노라면 그 의미가 파바박(;)하고 와 닿는다.

불 같은 사랑은 아니었지만, 보는 내내 잔잔한 미소를 짓게 만드는 연애.

두 사람의 시간을 바라보는 것만으로도 함께 웃을 수 있어 즐거웠다.

특히, 그 캐릭터에 충실하게 '어설픈 모습으로' 세레나데를 불러주는 남자를 보니 참 부럽기도. :p